Extracción de foraminíferos: Aporte metodológico de muestras de canal derivadas de pozos petroleros

Foraminifera Extraction: Methodological Contribution of Canal Samples Derived from Oil Wells

Méndez-Berlanga, Wendy J.1![]() ; Silva Martínez, Luis Encarnación2

; Silva Martínez, Luis Encarnación2![]() ;

;

Arellano-Gil, Javier3![]() ; Gutiérrez-Alejandro, Alejandra G.4

; Gutiérrez-Alejandro, Alejandra G.4![]() ; Chacón-Baca, Elizabeth1,*

; Chacón-Baca, Elizabeth1,*![]()

1 Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Nuevo León, Carretera a Cerro Prieto Km. 8, Linares, Nuevo León, México 67700, México.

2 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Carretera a Ciudad Universitaria, Monterrey, Nuevo León, México 64655, México.

3 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

4 Escuela Superior de Ingeniería, Universidad Autónoma de Coahuila. Blvd. Adolfo López Mateos s/n C.P. 26800. Nueva Rosita, Coahuila, México.

* conophyton@gmail.com

Resumen

La vertiente de la industria petrolera actual se inclina a encontrar métodos eficaces y rentables a la hora de realizar determinaciones de parámetros clave como son las litologías y edades de formación de las rocas durante el proceso de explotación de un pozo. El análisis micropaleontológico proporciona no solamente información científica bioestratigráfica muy valiosa, sino también información práctica (y logística) para estimar rendimientos y métodos de extracción de muestras de canales durante la exploración petrolera. Este trabajo describe brevemente el alto contenido de microfósiles de foraminíferos encontrados en muestras de lodos petroleros, así como las ventajas y limitaciones derivadas de analizar este tipo de muestras. La metodología aquí descrita destaca la abundancia de foraminíferos en un muestreo colateral a lo largo de un perfil vertical de 600 m de profundidad, sino también sus limitaciones tafonómicas en los foraminíferos observados. Aunque el grado de preservación de microfósiles analizados es pobre debido a la metodología de disgregación de rocas utilizada en la industria, así como en las metodologías en exploración geofísica, es importante su descripción y análisis por el potencial que tienen a nivel paleogeográfico, a nivel de docencia, y hasta para el desarrollo de nuevas metodologías en la exploración petrolera como en el desarrollo de nuevas tecnologías ambientalmente amigables.

Palabras clave: barrenación de pozos, exploración petrolera, extracción de foraminíferos, microfósiles planctónicos, muestras de lodos petroleros.

Abstract

The current oil industry is demanding the finding of effective and cost-effective methods when making determinations of key parameters, such as lithologies and formation ages during the exploitation process of oil wells. Micropaleontological analyses provide not only biostratigraphic relevant information, but also practical (and logistic) information to estimate yields and extraction methods of cutting samples during the exploration of oil wells. This work briefly describes the high microfossil content of foraminifera found in oil cuttings as well as the advantages and limitations derived from this type of samples. The methods here described emphasize the abundance of recovered foraminifera from collateral oil-drillings cutting samples along a 600 m depth vertical profile, and the observed taphonomic limitations. Even when the preservation grade oscillates from regular toward poor in the analyzed foraminifera because of the rock disaggregation and the applied geophysical methods of exploration, their description and analysis is important because of their potential use in paleogeography, paleoecology, teaching and even for the development of new environmentally friendly technologies in the oil industry.

Keywords: foraminifera extraction, oil cutting samples, oil drilling wells, oil wells exploration, planktonic microfossils.

1. Introducción

Los foraminíferos son eucariontes unicelulares marinos pertenecientes al grupo de protistas, con un registro fósil que se remonta al Cámbrico (Paleozoico inferior) y persisten en la actualidad en gran variedad de ambientes marinos (Pawlowski et al., 2003). Tanto los foraminíferos actuales como los fósiles exhiben en una gran variedad de formas y tamaños. Se pueden encontrar desde las zonas litorales (hipo o hipersalinas) hasta los fondos oceánicos, y desde climas tropicales a fríos (Boudagher, 2015). Entre sus características más distintivas destaca el exoesqueleto, concha o testa, a través de la cual se extienden proyecciones de la misma célula en forma de pseudópodos. La concha o esqueleto segregado puede estar formado por carbonato de calcio o quitina (foraminíferos calcáreos), por pequeñas partículas de arena aglutinadas mediante un cemento orgánico o mineralizado (foraminíferos aglutinados o arenáceos) o por sílice segregado (Hart et al., 2005). Esta concha (testa), la cual puede tener formas muy variadas, se divide en numerosas cámaras o forámenes, y es de ahí de donde obtiene su nombre (Jones, 1994).

Adicionalmente, la concha constituye el elemento básico para diferenciar los foraminíferos, y es la única estructura del organismo que fosiliza. Estos fósiles son muy abundantes en el sedimento marino, participando también en la formación de rocas sedimentarias. La composición química de las conchas consiste en calcita, aragonita y sílice. La forma y dimensión de la cámara embrionaria depende de su origen, ya sea el producto de la reproducción sexual o asexual (Lipps, 1993). Durante su ontogenia los foraminíferos, realizan un control del crecimiento y tamaño de las cámaras. Ese control lo hacen a través de la longitud y disposición de las corrientes pseudopodiales, ya que los seudópodos son los responsables de la formación de la membrana orgánica que precede a la concha mineral (Lipps, 1993). La morfología de las conchas o caparazones de los foraminíferos varía enormemente: éstas pueden estar formadas por una sola cámara (concha unilocular) o por varias cámaras (concha multilocular); las conchas multiloculares están divididas por tabiques internos o septos y presentan suturas, definidas por las líneas de contacto entre cámaras (Boudagher, 2015). Además de su importancia paleontológica durante la evolución biológica, los foraminíferos son la herramienta bioestratigráfica por excelencia en la exploración petrolera, pues poseen una alta resolución temporal y geográfica, además de ser abundantes y diversos (Haq y Boersma, 1978; McGowran, 2005). Considerando el alto porcentaje de organismos preservados por fracción de muestra son los microorganismos más numerosos de todos los protistas conocidos. Por todos sus atributos paleontológicos, los microfósiles de foraminíferos planctónicos constituyen una herramienta muy valiosa y ampliamente utilizada en el análisis de estratos rocosos en busca de agua y petróleo (Arellano-Gil et al., 2017). Como en todo el mundo, históricamente la industria petrolera habría impulsado la micropaleontología de foraminíferos, y tanto en México como en EUA se concentraron los esfuerzos en el Golfo de México (Alafita, 1988; Angeles-Aquinto y Cantú-Chapa, 1992; Martin, 2013). En la industria petrolera los fluidos de composición química variable utilizados en operaciones de perforación de pozos de sondeo se conocen como lodos de perforación. Pese a su abundancia en muestras petroleras, el análisis del contenido de estos microfósiles en muestras colaterales resultantes de pozos exploratorios es muy escaso. Considerando el número de ejemplares, su recuperación a partir de núcleos y muestras de canal reviste una gran importancia especialmente en países como México, donde la perforación petrolera sigue siendo una metodología común. En este trabajo se describe brevemente la metodología para la extracción de foraminíferos en muestras de lodos de perforación y su uso potencial en paleontología y docencia.

2. Conceptos básicos durante la perforación de un pozo petrolero

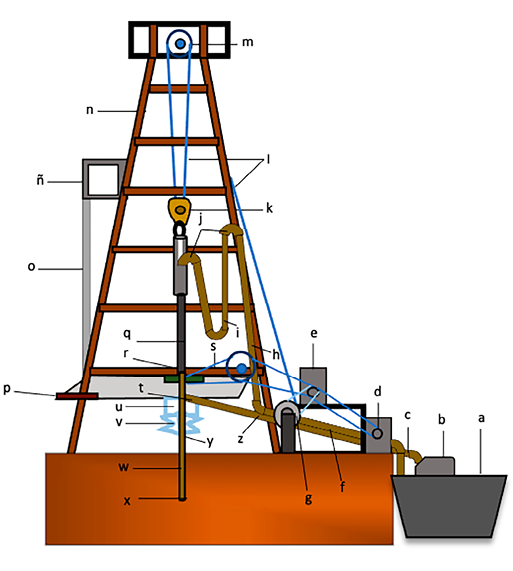

La perforación de un pozo incluye diversas etapas, entre las que se incluye el diseño, construcción del pozo, terminación, seguimiento de integridad y abandono, por lo cual la aplicación correcta de dicha metodología influye de manera importante en la verificación de los modelos propuestos previamente por las compañías petrolera mediante métodos indirectos como el registro de Rayos Gamma y la conductividad eléctrica. De este modo se evalúan y detectan variaciones, o bien se realizan ajustes para dichos datos preliminares. Durante la perforación del pozo y durante su actividad rotatoria, la barrena avanza a través de la roca en el subsuelo, por consiguiente, una porción equivalente de la roca triturada debe ser desplazada hacia la superficie para continuar un avance adecuado de la herramienta.

Es mediante el lodo de perforación que los recortes o muestras de canal o esquirlas son arrastrados hasta la superficie. Al iniciar una perforación vertical y durante su desarrollo, se encuentran primeramente los estratos de roca ubicadas en posiciones superiores equivalentes a las rocas más jóvenes; es decir, las cimas de las formaciones es lo primero que se observa y, por ende, lo primero que debiera ser caracterizado (Fig. 1). Para el Cenozoico es el material rocoso y sedimento de menor consolidación es lo que primero que generalmente se observa; para este rango temporal que el estudio e identificación de foraminíferos provenientes de muestras de canal es por norma el más utilizado debido a la naturaleza “suelta” de las muestras obtenidas, evitando así pérdida de tiempo en un proceso de disgregación de material sumamente consolidado.

Generalmente al momento de detectar litologías durante la perforación, supuestamente correspondientes al Mesozoico, que son rocas mucho más duras y consolidadas, se tiende a optar por realizar el estudio del contenido microfósil mediante la elaboración de láminas delgadas de las mismas muestras de canal o a partir de la extracción de núcleos para un intervalo determinado. Existe el consenso de que la información bioestratigráfica de mayor calidad proviene justamente del análisis de núcleos. En contraste, las muestras de canal son utilizadas en mucho menor medida debido a la naturaleza suelta en la que se presentan, puesto que hace es frecuente la presencia de organismos “caídos” procedentes de metros perforados previamente, por ende, son muestras susceptibles de contaminación (Barret, 2011).

Esto supone una gran desventaja que debe ponderarse con la gran ventaja de que al ser los recortes o muestras de canal derivados de la perforación, su extracción es un paso necesario y por tanto no genera costo extra alguno. Además, la disponibilidad de estas muestras, conocidas como recortes, serán en cantidades cuantiosas de la misma roca removida. Como los recortes no son considerados como primera opción, se dejan sin analizar una gran cantidad de muestras con gran información paleontológica y geológica potencial (Méndez-Berlanga, 2022). De ahí que se haga evidente y necesaria su caracterización por lo menos y la evaluación del tipo de información paleontológica pueda ser extraída por métodos relativamente simples. Dichos métodos son susceptibles de mejora y hasta podrían ser comparables en rendimiento y calidad de información a los datos obtenidos mediante análisis de núcleos en algunos casos.

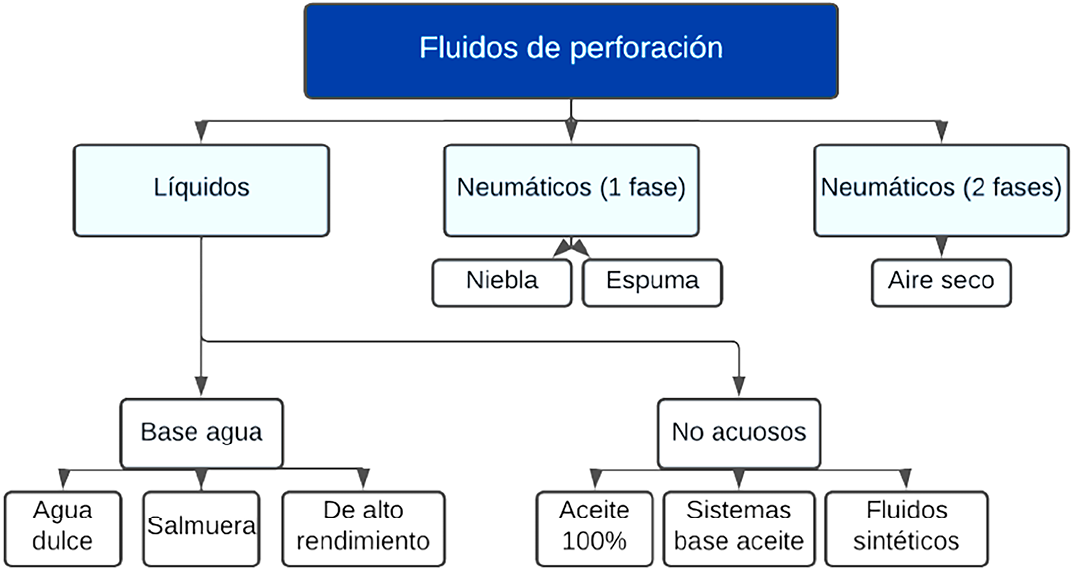

Al mismo tiempo, son muestras representativas que han brindado información y bases metodológicas para abordar desde el punto de vista científico, económico y profesional. En la industria petrolera la evaluación, tanto el diagnóstico micropaleontológico como la descripción litológica, son parte esencial para llevar a cabo un control geológico integral de pozo, ya sea uno exploratorio o en monitoreo de operación (Sierra y Salazar, 1999). A pesar de que el proceso de estudio de foraminíferos en roca disgregada no es la mejor fuente para obtener información de las formaciones perforadas del Mesozoico, ni es la fuente más útil en pozos productivos o de prospección en el caso de pozos exploratorios, no se puede negar la abundancia de foraminíferos planctónicos contenidos en las muestras de canal después de la perforación y acorde a la composición química de los fluidos de perforación (Fig. 2).

Por lo que el objetivo de este trabajo es presentar una breve evaluación sobre la viabilidad de la disgregación de roca, separación, extracción de foraminíferos y posterior identificación como archivos paleontológicos y bioestratigráficos que generalmente no son totalmente aprovechados mediante este método específico. La información contenida en dichos recortes puede ser comparada, cotejada y correlacionada con la obtenida de otros pozos en el mismo intervalo bioestratigráfico.

3. Metodología

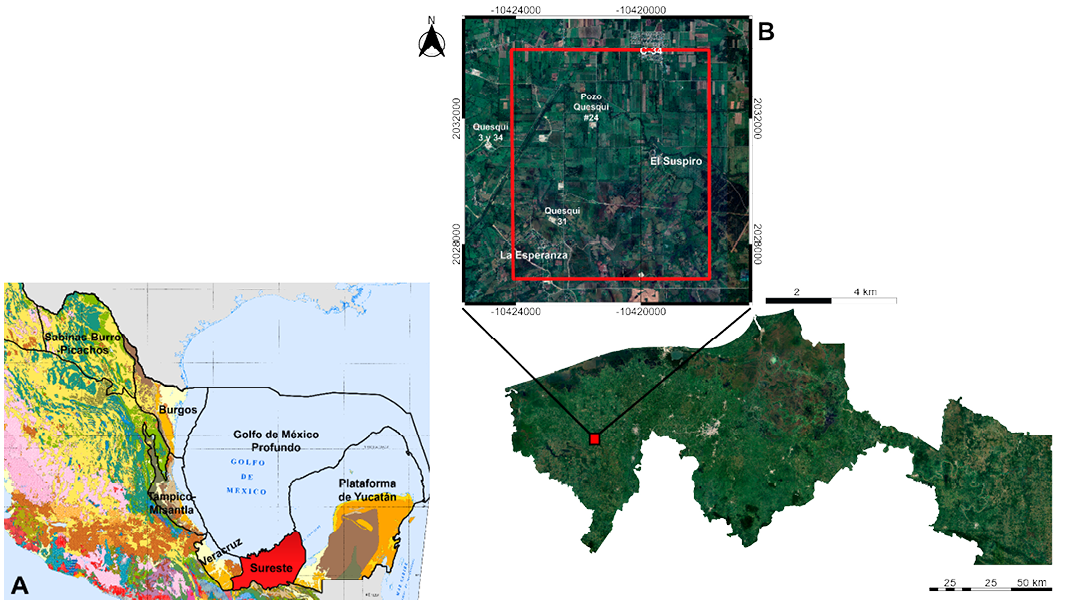

Las muestras provienen de la provincia del Sureste se define como la provincia de petróleo y gas más prolífera del país, y comprende a las cuencas: Salina del Istmo, Comalcalco, Macuspana y Pilar Reforma Akal. Conforma junto a la Plataforma Burro-Picachos, Cuenca de Burgos, Sabinas, Tampico-Misantla, Veracruz, Cinturón Plegado de Chiapas y la Plataforma de Yucatán, las Provincias Petroleras de México (Figura 3).

La fuente de las muestras donadas por parte de una compañía petrolera deriva de un canal provenientes del pozo A, Cuencas del Sureste, correspondientes a un intervalo de 600 m desde la zona 6500 md* a la zona 6990 md que abarca edades del Jurásico al Cretácico Superior.

3.1. Metodología para muestras de canal

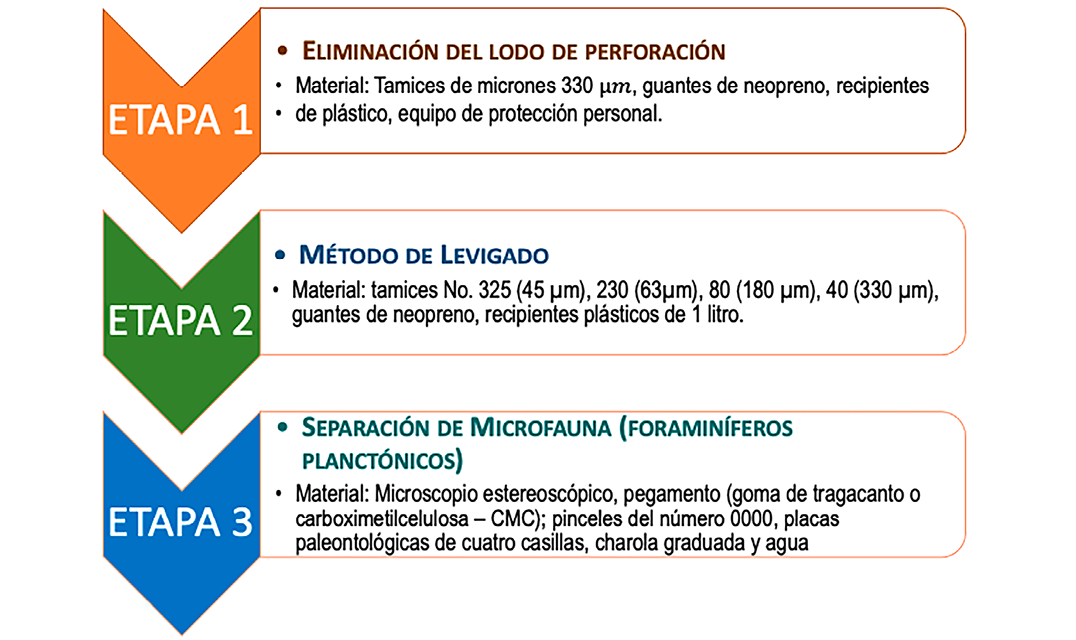

La preparación experimental de las muestras de canal que incluye un tratamiento o preparación experimental que consta de tres etapas descritas a continuación (Figura 4).

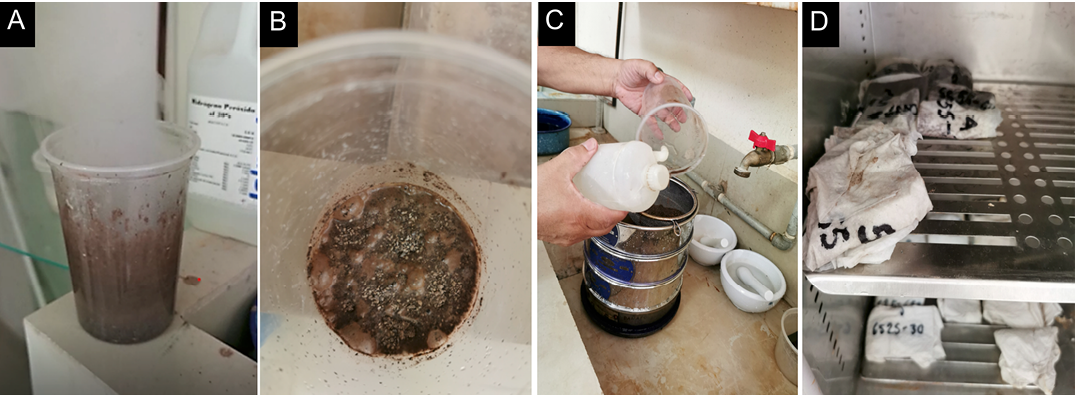

3.1.1. Etapa 1: Eliminación de lodos

La etapa I consiste en la eliminación del lodo de perforación: el lavado de muestras obtenidas por perforación con lodo bentónico o polimérico (base agua), inicia al llenar un recipiente con agua donde la muestra se agita con las manos, eliminando así los posibles excesos de sedimentos y lodo presente, repitiendo el proceso las veces que sea necesario. Para el lavado de muestras obtenidas por perforación con lodo de emulsión inversa (base aceite), que es el caso utilizado en este trabajo para las muestras analizadas, se realizó con detergente biodegradable, y posteriormente se introducen a un horno de secado a 100°C para empaquetar (Figura 5).

3.1.2. Etapa II: Levigado

La segunda etapa consiste en aplicar el método de Levigado a todas las muestras, para lo cual se emplean los tamices No. 325 (45 µm), 230 (63µm), 80 (180 µm), 40 (330 µm), además de los guantes de neopreno y recipientes plásticos de 1 litro. Se añade H2O2 al 30% a cada una de las muestras, se dejan reposar (20–40 minutos), y posteriormente se tamizan en orden creciente de diámetro. Finalizado el tamizado se decantaron mediante un proceso de frotado enérgico contra la malla y se procura que vayan pasando de un tamiz a otro los restos de muestra (Figura 6).

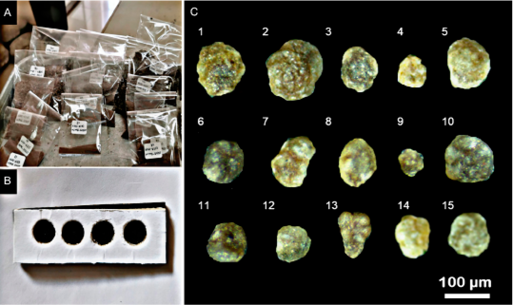

A partir de esta etapa la extracción y el pegado de cada foraminífero individual se realiza bajo el microscopio (Figura 7).

3.1.3. Etapa III: Separación de Microfauna

Durante la última etapa se requiere precisión y cuidado debido a que consiste en la extracción individual de los microfósiles de foraminíferos planctónicos. Utilizando un pincel 000 se coloca en la charola graduada una muestra tamizada de fracción determinada, se separan mediante una aguja de disección y se procede a la extracción de cada microfósil individualmente. Posteriormente se adhieren con el pegamento en la placa micropaleontológica.

4. Rendimiento de microfósiles extraídos

Las muestras de canal obtenidas por perforación del pozo A se concentraron en un total de 64 sobres individuales. Una vez procesadas todas las muestras se procede a la fase de análisis para describir las características litológicas de la columna recuperada dividida en subintervalos, basándose primordialmente en las tonalidades presentes en cada una de las muestras de canal, desde una profundidad que abarca de los 6500 a 6955 metros. Muchas muestras presentaron tonalidades cafés rojizas avanzando a café pardo con intercalaciones de tonalidades grisáceas donde claramente se observó una dominancia de coloraciones grises y café oscuras al extremo final del intervalo. Estas tonalidades corresponden a margas con mayor contenido calcáreo intercaladas con calizas (de los 6500 a 6700 m) y a calizas intercaladas, incluyendo las variaciones de composición margosa hacia mayoritariamente calizas puras (de 6700 a 6950 m). La descripción a detalle de cada subintervalo recuperado se dividió en secciones que abracaron los intervalos muestreados: 6500–6600, 6600–6700, 6700–6800, 6800-6850, 6900–6952, los cuales se presentan en las figuras 8 y 9.

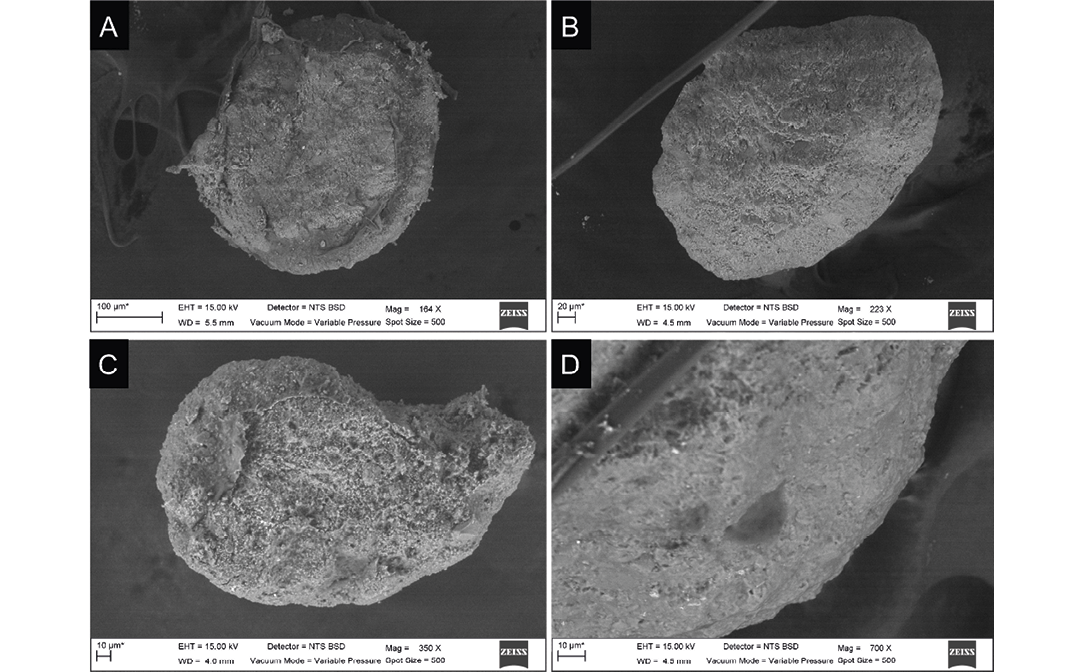

El examen microscópico preliminar de algunos ejemplares de foraminíferos reveló que la preservación era muy variable de uno a otro espécimen, por lo que posteriormente se realizaron observaciones de la morfología mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM). Con esta última etapa se determinó el grado de preservación de las testas a nivel superficial, así como la posibilidad de detectar alguna estructura diagnóstica en los diferentes ejemplares (Figura 10). En esta figura se muestran tres foraminíferos alterados en su textura superficial (figuras 10A–C) y un acercamiento para ilustrar los huecos o “roturas” de la testa, tal como se observó mediante micrografía electrónica. Los numerales 1 y 2 en la figura 10 indica una superficie íntegra o sin alterar (1), en contraste con una superficie alterada (2) o mal preservada.

La Figura 9 describe ejemplares correspondientes al caso uno, en los cuales su estado de preservación es bastante pobre y no permite realizar determinaciones taxonómicas ni descripciones complejas. Los ejemplares allí observados presentan tamaños entre 80 y 100 µm. Las observaciones de la morfología externa de los foraminíferos seleccionados presentan diferentes grados de preservación, y generalmente los atributos morfológicos diagnósticos para su identificación están pobre o medianamente preservados. En los cuatro ejemplares se observaron dos regiones claramente diferentes: la superficie no alterada original del microfósil, así como la presencia de una textura rasgada o maltratada con huecos, junto con microfracturas (Fig. 9) que permiten inferir que es posible mejorar la calidad y que es durante el montaje donde se ha maltratado más el ejemplar. También esta técnica, como cualquier otra, es sujeta de mejoramiento.

La forma y el tamaño, sin embargo, si permiten en algunos casos distinguir algunos géneros muy familiares. También se observó que las texturas presentan una preservación diferencial, por lo que es difícil decir si se trata de efectos tafonómicos durante la fosilización o directamente durante la extracción, o incluso, durante el montaje en placas, pues son muestras extremadamente frágiles.

El estado en el que se encuentran estos ejemplares deriva de los métodos perforatorios en sí, por la naturaleza corrosiva para las conchas de foraminíferos de las que son característicos los componentes contenidos en los fluidos de perforación, sumado a la preparación fisicoquímica que conlleva el disgregar la roca que los contiene. Pese al pobre estado de preservación de algunos ejemplares, las numerosas testas de foraminíferos recuperadas en cada intervalo (Figs. 8 y 9) permite una valoración cualitativa de la abundancia relativa y la diversidad en formas y tamaños.

5. Discusión

En el intervalo seleccionado de la columna del pozo A, cuyo espesor aproximado es de seiscientos metros, y correspondiente a una profundidad de 6500 hasta 7000 metros, se observó la presencia de muchos géneros de foraminíferos, juzgando únicamente con base a su morfología y tamaño. Así mismo, se pudieron observar niveles de abundancia variable en cada intervalo de recuperación. Este trabajo metodológico muestra el uso potencial de las muestras de lodo producidas colateralmente durante la exploración de un pozo petrolero. Las observaciones realizadas en todas las muestras sugieren que en general, el grado de preservación de los microfósiles es regular. Además del proceso de extracción, existen otros factores primarios que influyen en la pobre preservación, como lo es el efecto del calor a profundidades muy grandes. El calor que se produce es transmitido al lodo, el cual por circulación es llevado a la superficie, donde finalmente se disipa. Por consiguiente, el arrastre mecánico de las muestras, el calor y la composición química de los fluidos de perforación empleados durante la exploración del pozo (Fig. 2), evidentemente son factores que no favorecen una buena preservación de las testas de foraminíferos.

Aunque la preservación realmente varía de regular a pobre (Figs. 7c y 9), es evidente el potencial que estas muestras consideradas en ocasiones desperdicio pueden tener en diferentes ámbitos. Sin embargo, en algunos casos hay microfósiles cuyo tamaño o preservación sugiere una observación más detallada en el SEM. En el caso de algunos ejemplares analizados no se pudieron obtener micrografías con mayor resolución debido a causas ajenas a la metodología de extracción, como fueron alteraciones durante el transporte al laboratorio y al montaje de los ejemplares individuales de foraminíferos en el portaobjetos para observación en el SEM.

Aun cuando el estudio de foraminíferos en roca disgregada no es la fuente principal para obtener información de las formaciones perforadas del periodo Mesozoico, ni son mayoritariamente útiles en pozos productivos, o en la prospección geológica en el caso de pozos exploratorios, los resultados de este trabajo hacen evidente que la información de estos lodos es escasa o inexistente, y que hay una gran cantidad de información paleontológica potencial que se puede aprovechar técnica y científicamente. Aunque pueda parecer obvio, el análisis de recortes o muestras de canal es una actividad colateral a la perforación de pozo que brinda muestras frescas, numerosas y sin costo alguno, a diferencia de hace varias décadas, cuando el proceso de eliminación de lodo se realizaba cada 5 pies extrayendo el contenido de la cubeta (tubo con una válvula en la parte inferior), y vaciando los detritos agregados por el mismo proceso de perforación (Alafita-Méndez et al., 1988). Aunque no sea viable la paleontología sistemática de cada ejemplar, aún así es posible obtener información útil con aplicación estratigráfica, especialmente porque la información existente publicada en materia de foraminíferos para la región sureste de México es muy limitada (Salvador, 1991; Padilla y Sánchez, 2007). Una gran ventaja hasta ahora viene dada por la gran abundancia de microfósiles que se obtienen en cada uno de los intervalos de extracción o metros desarrollados (MD). La otra gran ventaja es que son muestras que se utilicen o no, siempre van a estar disponibles sin costo alguno. Por esta razón esta metodología tiene un gran potencial ya que la utilización de diferentes compuestos químicos para extracción podría mejorarse para evitar el daño superficial de las testas de foraminíferos.

Por otra parte, a nivel de docencia y debido a la gratuidad y abundancia de estas muestras representan una gran oportunidad para desarrollar las habilidades de manipulación de los estudiantes, así como sus habilidades de innovación y observación. Es decir, son muestras de entrenamiento que se pueden desperdiciar mientras los estudiantes aprenden las técnicas de extracción y trabajan con muestras frescas y reales, sin perjudicar en nada el costo o cualquier información paleontológica relevante. De hecho, se han realizado varios trabajos de investigación paleobiológica utilizando esta técnica como identificación preliminar de foraminíferos (Coronado Díaz, 2018; Córdoba Merino, 2018; Morales-Juárez, 2019; Guadiana Padilla, 2021; Coronado Díaz, 2022), la cual se ha logrado corroborar como una buena aproximación bioestratigráfica (Méndez-Berlanga, 2022). Adicionalmente, la metodología empleada durante la secuencia de exploración de pozos puede ser contrastada y/o complementaria con otras metodologías comúnmente empleadas (Fertl et al., 1983; Cordes et al., 2016). Finalmente, el uso de estas muestras también abre una oportunidad para el ensayo y error de nuevos compuestos químicos de extracción y variantes en cada paso metodológico, por ejemplo, durante el lavado de lodo. También está la posibilidad de que eventualmente pudieran innovar y hasta proponer nuevas metodologías menos contaminantes que pudieran, con el tiempo, exportarse al proceso de barrenación de pozos petroleros. Precisamente, por la transición a energías verdes, tendrá que innovarse en nuevas tecnologías, especialmente en la industria petrolera, que sean compatibles con una aproximación integral que disminuya o ralentice el cambio climático (de Garidel et al., 2022).

6. Conclusiones

Consideramos que la información más valiosa radica en el registro de los cambios de litología observados en las muestras más recientes, la cuales se podrían correlacionar a diferentes tipos de testas de foraminíferos con mayor o menor resistencia. Debido a que las muestras tienen una gran trazabilidad en cuanto a su profundidad es posible establecer estimaciones cualitativas en cuanto a la diversidad aparente de los microfósiles extraídos y en cuanto al número de ejemplares extraíbles en cada intervalo de extracción.

Es un método relativamente rápido, sin costo real porque el desperdicio de la exploración ingenieril viene a ser un tesoro por explorar a nivel paleobiológico. La mayor ventaja es que son muestras prácticamente gratuitas cuya caracterización ha sido subestimada como fuente de información bioestratigráfica, pero cuyo uso en docencia y laboratorio puede aportar nuevos conocimientos y habilidades para complementar los cursos de micropaleontología. Incluso estas muestras tan numerosas podrían servir como material de entrenamiento para ensayar diferentes tipos de compuestos orgánicos para extracción de microfósiles, pues las metodologías siempre son objetivo de optimización y siempre hay un hueco de información metodológica que no ha sido abordado en estas muestras tan abundantes. La información contenida en dichos recortes puede ser comparada, cotejada y correlacionada con la obtenida de otros pozos del mismo intervalo bioestratigráfico. Aunque los foraminíferos derivados de estas muestras no son utilizados como archivos paleontológicos y bioestratigráficos, aún queda por explorar su relevancia paleoceanográfica y paleoecológica en proyectos multidisciplinarios. Los resultados pueden ser especialmente confiables al analizarse de manera conjunta con los registros geofísicos de pozos.

Agradecimientos

Los autores agradecen la dedicación y sugerencias de los revisores anónimos, así como la ayuda profesional del equipo editorial de PM. También se agradece el apoyo institucional de la Facultad de Ciencias de la Tierra (UANL) y de la Facultad de Ciencias Biológicas (UANL) que brindaron en cada fase del trabajo de tesis (WJMB), así como a la institución que donó las muestras. Se agradece el apoyo parcial al proyecto CONAHCyT CF-2439 (E. Chacón).

Referencias

Alafita Méndez, L., Benítez Juárez, M., & Olvera Rivera, A. (1988). Historia Gráfica de la Industria Petrolera y sus Trabajadores (1900-1938). Tuxpan, Veracruz: Universidad Veracruzana, PEMEX, Instituto Veracruzano de la Cultura; México.

Angeles Aquino, F. J., & Cantú Chapa, A. (1992). Subsurface Upper Jurassic Stratigraphy in the Campeche Shelf, Gulf of Mexico. En C. Bartolini, R. T. Buffler, & A. Cantú Chapa (Eds.), The Western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, Sedimentary Basins, and Petroleum Systems (pp. 343–352). American Association of Petroleum Geologists Memoir, 75.

Arellano Gil, J., Soto Ayala, R., & Pérez Martínez, A. L. (2017). Química para Ciencias de la Tierra: Fundamentos y aplicaciones. DGAPA UNAM.

Barrett, M. L. (2011). Drilling Mud: A 20th Century History. International Symposium on the History of the Oil Industry.

Boudagher Fadel, M. K. (2015). Biostratigraphic and Geological Significance of Planktonic Foraminifera. UCL Press.

Caenn, R., Darley, H., & Gray, G. R. (2017). Composition and properties of drilling and completion fluids (7 ed.). Gulf Proffessional Publishing.

Cordes, E. E., Jones, D. O. B., Schlacher, T. A., Amon, D. J., Bernardino, A. F., Brooke, S., Carney, R., DeLeo, D. M., Dunlop, K. M., Escobar-Briones, E. G., Gates, A. R., Génio, L., Gobin, J., Henry, L.-A., Herrera, S., Hoyt, S., Joye, M., Kark, S., Mestre, N. C., Metaxas, A., Pfeifer, S., Sink, K., Sweetman, A. K., & Witte, U. (2016). Environmental Impacts of the Deep-Water Oil and Gas Industry: A Review to Guide Management Strategies. Frontiers in Environmental Science, 4, 58. https://doi.org/10.3389/fenvs.2016.00058

Córdoba Merino, G. (2018). Bioestratigrafía de la Formación La Peña, Cretácico inferior, en base a foraminíferos (Clase Rhizopoda) del Cañón de la Huasteca, Santa Clara, Nuevo león, México [Tesis de Maestría]. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Coronado-Díaz, M. (2018). Bioestratigrafía y microfacies de la Formación Cuesta del Cura (Cretácico Inferior) en la Cañada Guadalupe del municipio de Iturbide, Nuevo León, México [Tesis de Maestría]. Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México.

Coronado-Díaz, M. (2022). Correlación microfaunística mediante el uso de foraminíferos y paleobiota asociada entre las Formaciones Cuesta del Cura y Agua Nueva pertenecientes al Cretácico superior (Cenomaniano-Turoniano) en algunas localidades del noreste de México [Tesis Doctoral]. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

de Garidel-Thoron, T., Chaabane, S., Giraud, X., Meilland, J., Jonkers, L., Kucera, M., Brummer, G.-J. A., Grigoratou, M., Monteiro, F. M., Greco, M., Martyn, P. G., Kuroyanagi, A., Howa, H., Beaugrand, G., & Schiebel, R. (2022). The Foraminiferal Response to Climate Stressors Project: Tracking the Community Response of Planktonic Foraminifera to Historical Climate Change. Frontiers in Marine Science, 9, 827962. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.827962

Fertl, M. W. (1983). Gamma ray spectral logging: A new evaluation frontier: part III – Measuring source rock potential. World Oil, 197(2).

Guadiana Padilla, R. (2021). Interpretación Tafonómica y geoquímica de las Formaciones Eagle Ford y Agua Nueva del Cretácico superior, en dos localidades del noreste de México, Reconstrucción paleoambiental [Tesis de Doctorado]. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Haq, B. U., & Boersma, A. (1978). Introduction to Marine Micropaleontology (376 pp.). Elsevier.

Hart, M., Armstrong, H. A., & Brasier, M. D. (2005). Microfossils (2n ed., 296 pp.). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1017/S001675680621238X

Jones, R. W. (1994). The Challenger Foraminifera. Oxford University Press.

Lipps, J. H. (1993). Single-Cell Fossils. Science, 260, 565–566.

Martin, R. E. (2013). The evolution of Gulf coast Micropaleontology: from biostratigraphy to chronostratigraphy. En A. J. Bowden, F. J. Gregory, & A. S. Henderson (Eds.), Landmarks in Foraminiferan micropaleontology (pp. 103–124), Geological Society of London, Bertforms Information Press Ltd.

McGowran, B., (2005). Biostratigraphy: Microfossils and Geological time. Cambridge University Press.

Méndez-Berlanga, W. J. (2022). Caracterización litobioestratigráfica basada en foraminíferos planctónicos de muestras de canal pertenecientes a pozo A campo Quesqui, cuencas del sureste [Tesis Profesional]. Campus Linares, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Morales-Juárez, S. P. (2019). Reconstrucción paleoambiental de la Formación Eagle Ford en dos núcleos del Noroeste de Coahuila, con base a la macro y microfauna [Tesis de Maestría]. Campus Nueva Rosita, Universidad Autónoma de Coahuila.

Padilla y Sánchez, R. J. (2007). Evolución geológica del sureste mexicano desde el Mesozoico al presente en el contexto regional del Golfo de México. Boletin de la Sociedad Geológica Mexicana, 1, 19–42.

Pawlowski, J., Holzmann, M., Berney, C., Samuel S., & Bowser, S. S. (2003). The evolution of early Foraminifera, PLOS, 100(20), 11494–11498. https://doi.org/10.1073/pnas.2035132100

Salvador, A. (1991). Origin and development of the Gulf of Mexico Basin, in A. Salvador, ed., The Gulf of Mexico Basin. Geological Society of America, J: The Gulf of Mexico Basin, 389–444. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-J.389

Sierra, M., & Salazar, G. (1999). Principales tipos de lodos empleados en la perforación de pozos de gas, aceite o agua. Boletín de Ciencias de la Tierra, 13, 118–131.